SNSを見るだけの人って結構な割合でいますよね。

「SNSで他人の投稿を見ているだけなのに、知らないうちに自分の気持ちが落ち込んでしまう」というのは見る専門の人なら一度は経験があるんじゃないでしょうか。

実はこれって心理学的にメカニズムが説明されています。

SNSを見る専門で利用することがどのようにメンタルに影響を与えるのか、研究をもとにわかりやすく解説します。

SNSを見るだけの人「見る専門」とは?

SNSを見るだけの人のことを「見る専(見る専門)」ということがあります。

SNSを使うとき、使い方は大きく分けて2つ。

1つは「アクティブ(積極的)な使い方」、もう1つは「パッシブ(受け身的)な使い方」です。

アクティブな使い方をしている人はアクティブユーザーを呼ぶことが多いです。

パッシブな使い方をしている人がSNSを見るだけの人たち=「見る専門」の人たちですね。

- アクティブな使い方:他の人と直接コミュニケーションを取ったり、自分の近況を投稿したりすること

- パッシブな使い方(見る専門):他人の投稿をただ見るだけ、ニュースフィードをチェックするだけ

最近の研究ではこの「見る専門」な使い方をすると、幸福感に悪影響を与えるということが指摘されています。

SNS見るだけの人「見る専門」になる心理

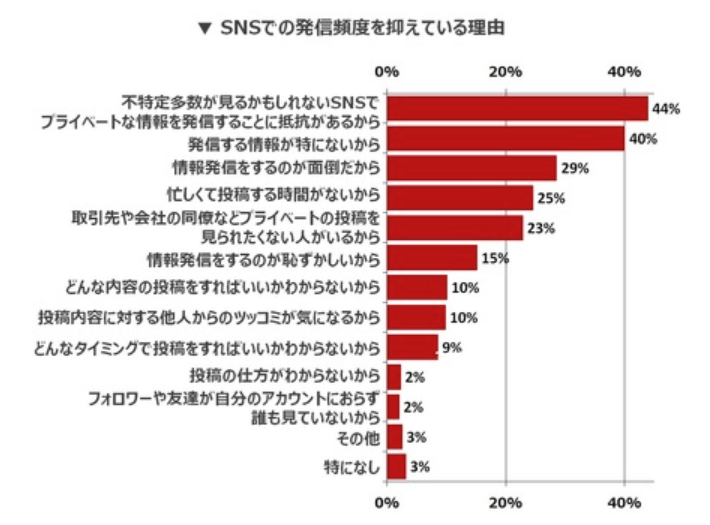

これについては面白い調査があったので紹介しておきます。

トレンダーズ株式会社が女性(1000名)を対象に行った調査です。

※見る専門の人たちのことを「見る専クラスタ」と呼んでいます。

「見る専クラスタ」が発信頻度を抑えている理由をきくと、「不特定多数が見るかもしれないSNS でプライベートな情報を発信することに抵抗があるから」(44%)、「発信する情報が特にないから」(40%)、「情報発信をするのが面倒だから」(29%)が続きました。

具体的な意見としては、「知られたくない相手にまで自分のプライベートをさらけ出すのに抵抗がある」(26 歳)など、情報発信への抵抗感が見受けられます。また、「見るのは楽しいが、自分が自ら発信するほどの情報がない」(28 歳)といった声もきかれ、「見るもの」だと感じているからこその、SNS で発信することへの“抵抗”や“低い関心”が彼女たちの特徴であると言えそうです。

“見るだけで発信しない”女性たち <SNS見る専クラスタ>に関する調査を実施より

2017年の調査なのでちょっと古い情報ではありますがなかなか興味深いですよね。

詳細が知りたい方はリンクから飛んでみてください。

「見る専門」というSNS利用が心理的にヤバい

実はSNSが人のメンタルにどんな影響を与えるのか?っていうのは、ここ10年くらいでかなり研究されています。

たいていの研究では「SNSはヤバイ」って結果が多いです。

研究が進むにつれて、

「SNSはヤバイっていうけど、使い方で差があるんじゃね?」

「ヤバいっていうけど、良い面もあるんじゃね?」

とより正確な検討がされ始めていて、そのうちのひとつが上記で紹介した分類

「アクティブユーザー」と「見る専門」という分類の仕方です。

参考にした論文:Wirtz, D., Tucker, A., Briggs, C., & Schoemann, A. M. (2021). How and why social media affect subjective well-being: Multi-site use and social comparison as predictors of change across time. Journal of Happiness studies, 22, 1673-1691.

この研究では、Facebook、Instagram、Twitterといった主要なSNSを10日間使用した際の人々の感情の変化を追跡していて、SNSの利用がネガティブな感情を増加させ、ポジティブな感情にはほとんど影響を与えないことが明らかにされてます。

この研究の中で特に注目すべき点は、

- SNSを「見るだけ」という受け身的な使い方が、ネガティブな感情を増加させる

- なぜ増加させるのか?その理由の1つに「社会的比較」がある

この2つ。

SNS上で他人の成功や充実した生活を見て自分の生活と比較することによって、自分の生活が相対的に劣っていると感じ、ネガティブな感情が増えてしまう(=社会的比較)

というロジックです。

論文内ではFacebookで解説がされていて(海外はFacebook普及率が高いからだと思われる)

Facebookでは多くのユーザーつ使い方が他人のニュースフィードをチェックすることであり、「見るだけの人」になることが社会的比較を促進し、自己評価を下げ、幸福感を減少させる原因になっていることを指摘しています。

しかもこれだけにとどまらず、見る専門な使い方は他者との直接的なやり取りが少ないので、孤独感を増幅させる可能性があるとも指摘してるというありさま。

研究ベースで話をするなら

「SNSヤバイ」ではなく「SNS見る専門はヤバイ!」

ってことです。

分かってるかもしれないけど、「見る専門」の行動ってどんなのが当てはまるの?というと下記の通り。

簡単に言うと、他の人のコンテンツを「消費するだけ」で、自分からは何も発信しないことを指します。

例1: Instagramで他人の投稿を見るだけ

例えば、毎日Instagramを開いて友達や有名人の写真をチェックするけど、自分からは「いいね」を押したり、コメントを書いたりしない場合。それが「見る専門」な利用です。

例2: Facebookのニュースフィードをスクロールするだけ

Facebookでただ友達や知人の投稿をスクロールして、何も反応せずに見るだけの場合も同じです。コメントもしないし、メッセージも送らない。この「ただ見るだけ」の使い方が、「見る専門」な利用です。

例3: X(Twitter)でリポストやコメントをしない

Xで誰かのポストを読むけど、自分では何もポストしないし、返信もしない。情報を読むだけで自分から何も発信しないのも「見る専門」な利用の一例です。

社会的比較はメンタルがやられる

せっかくだから「社会的比較」という心理学用語をもう少し丁寧に解説しておきます。

社会的比較とは、自分の状況を他人の状況と比較してそこから自分の価値や幸福感を評価する行為のことです。

SNSではその人の日常の中でも特にポジティブな出来事や理想化された画像が投稿されることが多いですよね。

その人の日常のハイライトが選択的に投稿されるというか…。

インスタが顕著だと思いますが、自分の良い瞬間や成功(映えてる瞬間)をシェアするのに対して、失敗や辛いことはあまり投稿しないってことです。

それを目にすることで「他人の方が幸せそうだ」「自分の生活は十分ではない」と感じてしまうことがあります。

これは僕自身もかなり身に覚えがあります。

一日10時間以上SNSやってた時代は常にスマホと共に行動してたので、SNSで友人や知人の投稿を頻繁にチェックしてたし…

僕の場合、彼女を作るために街コン行ったりマッチングアプリを使っていた時期があるんですけど、その時はかなりヤバかったです。

友人の幸せそうなカップル写真や結婚の投稿が目に入る→自分の現状と比較してしまって焦りや不満(嫉妬)を感じる…みたいな。

もっとわかりやすい例でまとめるとこんな感じ。

友達が旅行に行っている写真を毎日のように見たり、おいしそうな食事や遊んでる様子を投稿しているのを見続けると、自分がそれを楽しんでいないことに焦りや不安を感じる。

=「社会的比較」してしまってる状態

こういった受け身的なSNSの利用が続くと、だんだんと自分が満たされていないように感じてしまい、幸福感が低下する。

心理学的にはこういう社会的比較は「上方比較」と呼びます。

自分より優れていると感じる他者との比較が自尊心を低下させ、ストレスや不安感を引き起こす…というわけです。

SNSでは他者が自己を理想化して見せることが多いため、この上方比較が頻繁に行われて結果的に幸福感の低下につながってしまっています。

幸福感が下がらないSNSのやり方は「アクティブユーザー」になること

研究によると、見る専門なSNSの使い方がその人の幸福感を下げる一方で、直接的なコミュニケーションを行う(アクティブユーザーになる)場合は幸福感を下げないと指摘されています。

- 友達の投稿に「いいね」を押したり、コメントを書いてみる

- 自分の日常の出来事を投稿して、他人とシェアする

- 直接メッセージで友達とやり取りする

というように、積極的にSNS上の他のユーザーとかかわると良いってことです。

見る専門のデメリットは下記の2つありますが

- デメリット1:社会的比較による自尊心の低下

- デメリット2:他者との距離感を強く感じ孤独感が高まる

アクティブユーザーになることで2つ目のデメリットが解消されるわけです。

ただ、アクティブユーザーも行き過ぎると承認欲求という問題が出てくるので、SNSをうまく利用するのはホント難しいなと思います。

僕は今「見る専門」だけどSNSとはうまくいってる

「見る専門」でも幸福感を下げない方法。

これはもうリアルを充実させる!しかないんじゃないかな?と僕は思います。

少なくとも僕はそれが正解でした。

リアルが充実してくると、「自分が何を大切にしてるか?」「自分が好きなものは何か?」についてぶれない軸ができてきます(あくまでも僕の経験からですが…)。

SNSで自分より高価なもの・一般的に価値があるものを持ってる人に出会ってもそれほど羨ましい気持ちにならなくなります。

一般的には羨ましい!持ってたらスゴイ!となるものでも、僕の価値基準でいうと無価値というか…言語化するのが難しいですが、そんな感じです。

僕はもともとSNS漬けだったし、価値観や日所生活をSNSに左右されてきた側の人間なので、SNSに煽られる気持ちというのはものすごく理解してると思ってます。

SNSで発信するのはしんどいから、「見る専門」なんだけど、それでもなんかしんどいんだよな…って人は一度「見るだけの人」から「SNSをやらない人」になってみてもいいかもしれません。

SNSを「見る専門」で使うことが幸福感を低下させるリスクがあるというのは、単なる噂話ではなく、心理学的にも裏付けられた事実なので。